Esta pieza se atribuye a Josquin, pero no se sabe con

certeza si le pertenece. Sea quien sea el autorse trata, a mi juicio, de una

obrita que merece ser analizada.

El (presunto) compositor vivió en el Renacimiento, durante

la segunda mitad del siglo XV y las dos primeras décadas del XVI.

Fue considerado el mayor creador musical de su época. Y hoy,

muchos lo ubican entre los más grandes de todos los tiempos. No sólo conjugaba

una técnica magistral con una gran expresividad, sino que ya sus contemporáneos

lo elogiaban especialmente por su capacidad para adecuar la música al texto, lo

que en aquel momento era excepcional.

Incluyo varias versiones de la obra por la siguiente razón:

Desde la Edad Media comenzó a desarrollarse en occidente la

necesidad de la sensible, es decir, de la distancia de sólo medio tono entre el

séptimo grado y la tónica (o final), por ser más conclusivo. Algunos modos en

uso en la época tenían ese intervalo; la mayoría, no. Empezó a tocarse, pero no

a escribirse. (Es lo que se llama musica

ficta.) Ejecutantes y editores interpretabana su modo, aunque de acuerdo a

ciertos criterios establecidos, cuándo debían aparecer dichas alteraciones

accidentales. Estos últimos comenzaron a incluirlas en las ediciones, pero no

antes de las notas correspondientes, sino arriba de ellas. El proceso de

acercamiento a la tonalidad funcional se hizo lentamente, durante siglos y con

timidez. Las notas fictas no son

necesariamente sensibles, como veremos más adelante, sino que pertenecen más a

una lógica de ornamentación que a razones estructurales. Y todas las versiones

aquí incluidas son diferentes. Tanto intérpretescomo editores tienen, en parte,

distinta opinión sobre cuáles deben ser las notas a modificar.

En esa época no se escribía la métrica, aunque de hecho ya

existía, como se puede comprobar en esta obra, en la que la regularidad rítmica

es casi casi total.

Mille regretz es

una canción de amor o, más precisamente, de mal de amores. La traducción de su

texto podría ser:

Mil pesares por

abandonaros

Y por alejarme de vuestro amoroso rostro.

Siento tanto duelo y

dolorosa pena

Que en breve se me

verá mis días acabar.

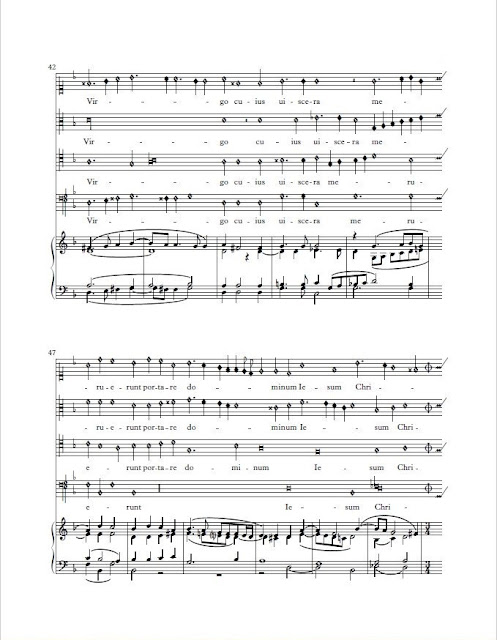

Está escrita a cuatro

voces, aunque con frecuencia suenan sólo tres (y hay versiones de una voz solista

con acompañamiento de un instrumento de cuerda punteada; la más conocida, sólo

instrumental, es la del compositor español Narváez; y, también en España, Mille regretz era conocida como “la

canción del emperador”, porque dicen que era la preferida de Carlos V). Se

trata de una escritura contrapuntística,

si bien la voz superior tiene mayor importancia melódica, y el bajo, aunque no

puede considerarse un bajo armónico, desempeña ya, por lo menos a veces, el

papel de cimiento del edificio sonoro.

Josquin era un maestro en el manejo del contrapunto

imitativo, pero en Mille regretz el

uso de la homo y la polifonía está equilibrado. Tiene, más bien, una tendencia

a la escritura armónica (aunque debemos tener claro que la armonía, tal como la

conocemos ahora, todavía no existía).

Sin embargo, vamos a hablar de acordes. Las más abundantes

son lo que después se llamarántríadas en

posición fundamental. También son frecuentes los intervalos de 3ª, con duplicación

a veces de las dos notas (incluso hay una triplicación). No hacía mucho tiempo

que este intervalo (y su inversión la 6ª, de la cual también hay aquí,

paralelas), había sido admitido en el club de las consonancias.Se encuentran

asimismo algunos acordes en primera inversión y algún unísono. Hay también unas pocas 5as. vacías. Esta

variedad representa, naturalmente, una diversidad de sonoridades, que

contribuye a mantener el interés del oyente. Predominan las consonancias; las disonancias

casi no están presentes y no hay ninguna que se ataque directamente.

¿Cómo obtiene aquí la adecuación de la música al texto?

Podría pensarse que un recurso eficaz sería el uso de las disonancias,

apropiado para un texto que está anunciando la próxima muerte del protagonista.

Pero no es así. El

compositor parece elegir algo así como la resignación y, en mi opinión, opta

por una tristeza suave, apacible, casi dulce (en la que desempeña un papel

importante la presencia preeminente del intervalo de 3ª).

Es la dirección mayoritariamente descendente de la melodía

la que hace, tal vez, la mayor aportación al carácter, dirección que sólo está

ausente, muy brevemente, al comienzo, en la mitad y al final de la pieza.

Y contribuyen, asimismo, las notas repetidas. Nuestro oído,

decididamente armónico, tiene con ellas una relación distinta que la del oído “horizontal” de aquella época. Funcionan,

en este caso, como una suspensión, como

un suspiro, antes del descenso (¿hacia la muerte?).

Y no se debe olvidar, claro, el modo “menor”.

Otro elemento que se destaca es la ambigüedad tonal (modal),

la falta, en este sentido, de una resolución satisfactoria.Comienza y finaliza

en mi frigio. ¿Pero es éste la

tónica? La otra nota que sobresale es el la,

que si hacemos abstracción de las sensibles fictas

[1]

que incluyen todas las versiones, se trata de un modo eólico. Son, además,

el mi y el la, las dos primeras notas

de la melodía y los dos últimos acordes de la pieza. Si tomamos como centro el mi, la relación entre ambas es una 4ª.

Si, en cambio, consideramos el la como

sonido central, el intervalo es, naturalmente, una 5ª, mucho más sólido.

(Debemos tener en cuenta que el 5º grado del modo frigio presenta un acorde

disminuido, incapaz de crear una estructura con el de 1er. grado.)

Ante esta situación, pregunto (otra vez): ¿cuál es la

tónica? Y respondo: no sé (y no me importa). La ambigüedad me satisface.

Pero los vídeos incluidos en el blog introducen otro

equívoco. En la mayoría de ellos, la penúltima nota es un fa#

(ficto) y no el fa natural escrito. De ese modo, en el puro final de la pieza

transforma el mi frigio en uno

eólico. O, si se quiere mayor audacia, crea una nueva ambigüedad, haciendo que

parezca que la melodía finaliza en una tónica sol, reforzada esa sensación por la insistente presencia de ese

sonido inmediatamente antes.

Para finalizar no resisto la tentación de incluir los

conceptos de un famoso fan de

Josquin: Martín Lutero. Decía algo así como que el compositor era el amo de las

notas, que éstas hacían lo que él quería, mientras que los otros hacían lo que

querían las notas. No tengo claro qué significa, pero es sin duda un grandísimo

elogio.

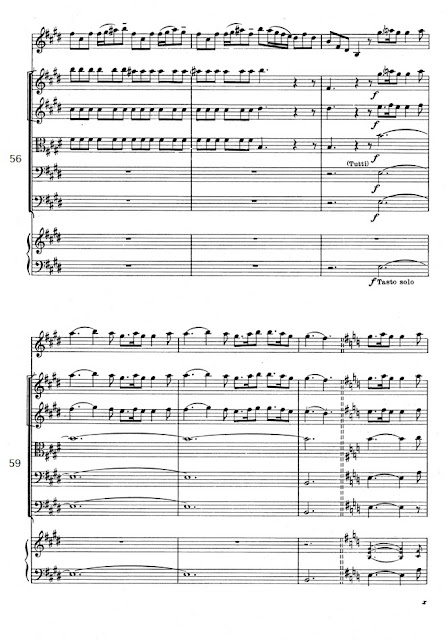

Cuando ya había terminado el texto, un amigo me hizo llegar

este Kyrie de una misa de Morales que me parece muy interesante.

[1]

Esta palabra significa, en su origen, fingido, imaginario, que no existe, pero

la música ficta tiene efectos reales.